- 所有服務

- 生命科學服務平臺

- 診斷原料開發服務平臺

- 抗體藥物研發服務平臺

雷公藤紅素通過誘導活化肝星狀細胞(HSCs)的鐵死亡來改善肝纖維化的作用及其分子機制

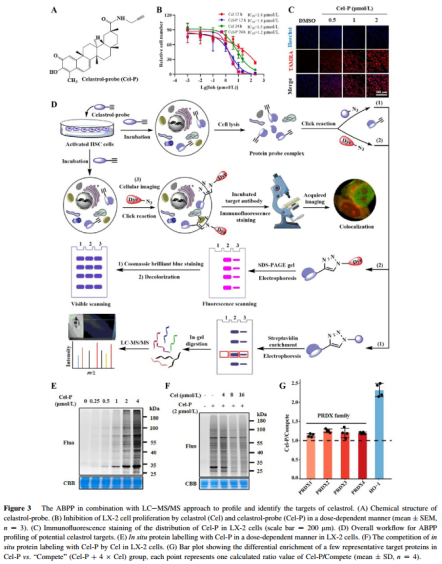

肝纖維化是全球導致死亡和疾病的主要原因之一,但遺憾的是目前仍缺乏有效的治療藥物。盡管肝纖維化的分子機制較為復雜,但其本質是一個動態過程,主要特征為細胞外基質(ECM)沉積,主要由肝病毒感染、代謝紊亂、酒精性肝病和膽汁淤積引起肝星狀細胞(HSCs)的激活會促進ECM、促炎性細胞因子和蛋白酶的分泌,進而引發細胞損傷和纖維化。激活的HSCs現已被確認為人類纖維化性肝病及實驗性損傷的關鍵驅動因素,參與多個階段,包括急性及慢性肝炎以及肝硬化。因此,清除激活的HSCs被視為治療肝纖維化的有前景的治療策略。先前研究表明,誘導激活的HSCs發生凋亡、壞死或衰老可緩解肝纖維化的病理進展。 鐵死亡(Ferroptosis)是一種受調控的細胞死亡程序,由鐵依賴性方式下膜脂質過氧化(LPO)的異常積累引起。谷胱甘肽(GSH)耗竭、半胱氨酸/谷氨酸抗轉運系統XCE或谷胱甘肽過氧化物酶4(GPX4)抑制等因素均可觸發鐵死亡。另一方面,鐵螯合劑(如去鐵胺)和親脂性抗氧化劑(如N-乙酰-L-半胱氨酸、鐵螯合素-1和維生素E)可抑制鐵死亡。值得注意的是,鐵死亡與多種肝臟疾病的發生和發展密切相關,如脂肪性肝炎、纖維化和肝細胞癌(HCC)。誘導激活的肝星狀細胞(HSCs)發生鐵死亡正逐漸成為治療肝纖維化的一種新型且有前景的治療方法。 雷公藤紅素(Celastrol)是一種從雷公藤中提取的具有生物活性的五環三萜化合物,在多種肝臟疾病中顯示出有效的抗纖維化和抗炎活性。然而,雷公藤紅素治療肝纖維化的確切分子作用機制和直接蛋白靶點在很大程度上仍不清楚。 2021年12月,南方科技大學發表論文《Celastrol induces ferroptosis in activated HSCs to ameliorate hepatic fibrosis via targeting peroxiredoxins and HO-1》,作者通過動物實驗、pull-down、ABPP、CETSA-WB等實驗證明了雷公藤紅素通過促進ROS的產生和誘導活化HSC細胞的鐵死亡來有效改善肝纖維化,并揭示了雷公藤紅素觸發鐵死亡的作用機制和細胞靶蛋白。 為了鑒定雷公藤紅素對應的潛在靶蛋白,作者設計出了帶有可點擊的炔烴標簽的雷公藤紅素探針(Cel-P)。首先評估探針在人LX-2細胞和小鼠肝星狀細胞(mHSC)中的抗纖維化活性,經實驗發現炔烴標簽不會影響雷公藤紅素的活性,并且經點擊化學反應,發現亞細胞定位主要分布在細胞質和細胞核。 對LX-2和mHSC細胞進行Cel-P的原位標記,許多蛋白質以劑量依賴性方式被Cel-P標記,此外與過量雷公藤紅素進行共孵育的話,可以競爭性抑制Cel-P在細胞中的原位標記。 ABPP策略鑒定與Cel-P結合的蛋白質。將Cel-P與LX-2細胞共孵育過的細胞蛋白提取物與biotin-N3共孵育,經鏈霉親和素磁珠親和純化跑膠,進行LC-MS/MS鑒定。結果發現,Cel-P組中血紅素加氧酶1 (HO-1)顯著更高,而且發現Cel-P組中peroxiredoxin (PRDX)家族蛋白的相對富集,PRDX蛋白是一個重要的非硒過氧化物酶家族,有六個成員,其中,PRDX6為鐵死亡的調控因子。 通過pull-down驗證雷公藤紅素與PRDX家族成員之間的直接相互作用。Cel-P成功下拉PRDX1、PRDX2、PRDX4和PRDX6,但未能下拉PRDX3和PRDX5,此外,雷公藤紅素可競爭性地阻斷Cel-P與上述四種PRDX蛋白的結合,Cel-P也能特異性下拉HO-1。在細胞裂解液CETSA-WB實驗中,PRDX1、PRDX2、PRDX4、PRDX6和HO-1均顯示出顯著的熱穩定性,同樣驗證了與Celastrol的直接相互作用。

研錦生物可以利用基于靶點或小分子結構的藥物設計方法,對可購買化合物、天然產物等數據庫進行虛擬篩選,并獲得潛在活性的化合物列表供進一步活性實驗確證。面向制藥企業和科研院所,可提供一站式的早期藥物研發服務,包括虛擬藥物篩選、先導優化、靶標預測、 動力學模擬等,涉及小分子化學藥、生物藥、中藥等多種新藥類型,為您提供優質的藥物發現服務