- 所有服務

- 生命科學服務平臺

- 診斷原料開發服務平臺

- 抗體藥物研發服務平臺

?不用做免疫共沉淀也能檢測間接相互作用?

- 產品信息(Product Details)

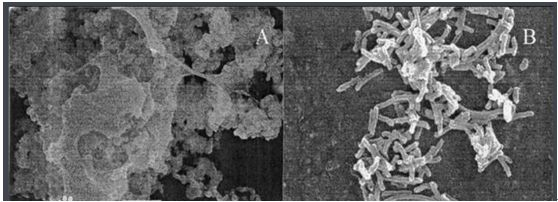

生物被膜是由細菌胞外大分子包裹形成的有組織的細菌群體,其通常由細胞外聚合物組成,包括蛋白質、DNA和多糖,生物被膜能夠幫助細菌抵御抗生素和宿主的免疫防御機制。值得注意的是,生物被膜會附著于導尿管、心臟植入物、消毒不充分的外科手術工具等醫療器械上,從而引起醫院獲得性感染。

綠膿桿菌廣泛分布于自然界及正常人皮膚、腸道和呼吸道,是臨床上常見的條件致病菌之一。綠膿桿菌能產生多種與毒力有關的物質,對化學藥物的抵抗力比一般革蘭氏陰性菌強大,并能在多種環境下形成強健的生物被膜。且細菌生物被膜是細菌為適應自然環境有利于生存的一種生命現象, 因此了解生物被膜產生和維持的遺傳調控具有重要意義。研究其形成機理有望找到有效的抗菌藥及提高機體免疫防御能力。

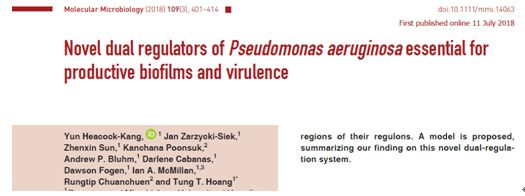

Tung T. Hoang教授等人使用Nicoya的局域表面等離子共振技術探究了綠膿桿菌生物被膜形成與維持相關的復雜基因調控網絡,由OpenSPR獲得的結合動力學數據定量驗證了轉錄調控因子PA1226,PA1413會同他們的目標DNA結合序列形成穩定的復合體從而調控生物被膜的形成。相關研究“Novel dual regulators of Pseudomonas aeruginosa essential for productive biofilms and virulence”發表在MOLECULAR MICROBIOLOGY。

研究人員首先利用轉錄組分析手段篩選到上百種可能參與綠膿桿菌生物被膜形成的轉錄調控因子,結合結晶紫染色及體內感染實驗確認了編碼PA1226蛋白的基因插入缺失能夠顯著減少生物被膜的形成。進一步的ChIP-seq,微陣列分析及凝膠阻滯分析結果表明,存在另一個輔助調控因子介導PA1226與目標DNA間的相互作用。免疫共沉淀及質譜分析發現了PA1413可能與PA1226協同調控目標DNA。

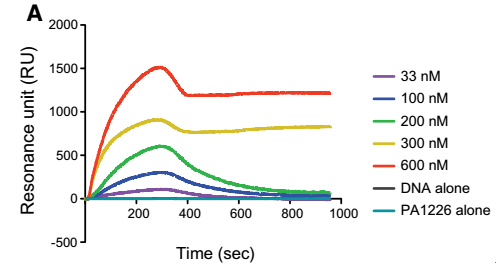

為了驗證PA1226是否與PA1413協同調控目標DNA,研究人員使用Nicoya的OpenSPR 局域表面等離子共振技術實時定量檢測了他們之間的相互作用。首先在NTA芯片上偶聯His-tag的PA1413蛋白,之后分別檢測了PA1226, DNA,PA1226-DNA混合物與PA1413間的相互作用。當PA1226或DNA單獨上樣時,并未檢測到相互作用,而PA1226-DNA混合物產生了非常明顯的濃度依賴結合曲線,軟件分析得到平衡解離常數為0.31μM,這個數據科學的證明了PA1226與PA1413協同調控目標DNA,從而揭開了生物被膜形成的機制,為抗菌藥的開發或機體免疫防疫機制開啟一扇大門。

OpenSPR快速證實了綠膿桿菌生物被膜形成調控需要PA1226,PA1413,DNA復合作用。

OpenSPR分子相互作用分析儀可實時無標記檢測分子間的相互作用,通過數據判定分子間是間接還是直接相互作用,確定復合物之間的關系,從而更深入的闡述生命機理。